オシロスコープは,基本的には電圧の時間変化を見るための装置です。

今日ではデジタルオシロスコープが使われますが,元々はブラウン管(CRT=Cathode-Ray Tube)を使ったものでした。

デジタルオシロスコープになっても,用語は昔のままのものが多いので,まずはブラウン管式オシロスコープの原理から説明します。

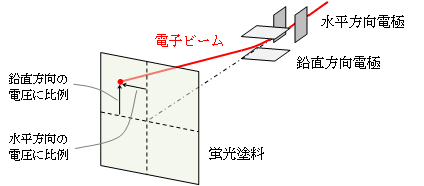

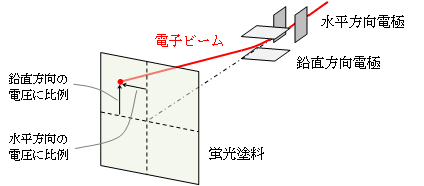

ブラウン管式オシロスコープでは,真空管中の電子ビームに対して,水平方向と鉛直方向に電圧を加えて電子ビームを曲げ,それを蛍光塗料が塗ってある前面に当てます。ビームが当たるとその点がしばらく光り,その位置から水平方向,垂直方向の電圧がわかります。

水平方向には,下図のような電圧を加え,電子ビームを水平に一定速度で振らせます。この動作を掃引(そういん,sweep)と言います。

鉛直方向に電圧が加わっていなければ,画面上では光る点が左から右へ水平に動きます。蛍光塗料はしばらくの間光を出し続けるので,この動きが速ければ,画面上には水平線が見えることになります。

この掃引中に鉛直方向の電圧が変化すると,画面には横軸を時間,縦軸を電圧としたグラフが描かれることになります。

これがブラウン管オシロスコープの原理です。

デジタルオシロスコープの場合は,一定時間ごとに電圧を測定・記憶して,それを画面に表示します。

連続して記憶できるデータを,1回の掃引で表示するグラフに対応させて考えることができます。

(デジタルオシロでは,記憶しているデータをすべて画面表示するとは限りませんが。)

(参考) XY表示

通常水平軸は時間ですが,XYモードにすると,チャンネル1の入力をX軸に,チャンネル2の入力をY軸にすることもできます。(リサジュの図形の観察などに使われます。)

上の説明だけでは,掃引(sweep)が次々と行われると,オシロスコープの画面は,下図のように,多数のグラフが重なり,横に流れるようになってしまいます。

周期的な電圧変化をきれいに画面表示するために,トリガ(trigger, 引き金)が使われます。これは,入力電圧が一定の条件を満たしたときに掃引が開始される(引き金が引かれる)ようにするものです。一定の条件としては,スロープとレベルが使われます。

スロープ +か−で,+は電圧が増加中,−は減少中を表わします。 レベル 掃引を開始する信号の電圧のことです。

下図の場合は,スロープが+で,レベルは青線で示した高さにあります。掃引が終わったら,次の掃引の開始はトリガの条件が満たされるまで待ちます。これにより,周期的な電圧変化に対しては同じ位置から掃引が開始されるので,オシロスコープの画面には1本に重なったグラフが表示されます。

(余談) 昔は,このように信号と同期して掃引するものをシンクロスコープと呼ばれました。しかし,トリガ設定は当然の機能となり,今では単にオシロスコープというのが普通です。

(参考) 上図では,トリガ条件を満たす点が画面の左端になっていますが,デジタルオシロの場合は,トリガ条件を満たす点が画面の水平方向の自由な位置に移動できるようになっているのが普通です。

上図のような正弦波の場合は,トリガレベルは振幅以下ならどこにとっても問題ありませんが,下図のような少し複雑な波形になると,トリガレベルの選択が重要になります。

また,複数の入力電圧が扱えるのが普通なので,どのチャンネルでトリガを設定するのかも選ぶ必要があります。(通常,2つの入力信号の他にトリガ信号専用の外部入力も用意されているので,この3つのうちから選びます。)

実際のオシロスコープには,トリガの設定に3つのモードがあります。

Normal スロープとレベルに従い,繰り返し掃引されます。上で,説明した普通の動作で,周期的な波形を見るのに適しています。 Single スロープとレベルに従い掃引されますが,掃引は1回だけです。単発現象の観測に適しています。 Auto トリガ設定に無関係に,連続的に掃引されます。入力を0(GND)にして0Vの位置を確認する場合には,Normalではトリガがかからないので,Autoを使います。

ただし,最近のオシロのAutoは,入力が0でなければNormalのように同期したグラフを表示するものが多いようです。

右に実際のオシロのトリガ設定法の一例を示します。

右に実際のオシロのトリガ設定法の一例を示します。

このデジタルオシロでは,TRIGGER MENU ボタンを押すと,液晶画面にトリガ関係のメニューが表示されます。

それぞれの項目の横のボタンを押すと,その項目の設定が変わります。

例えば,スロープの横のボタンを押す度に,立上り(+),立下り(-) が切り替わります。

同様に,モードの横のボタンを押すと,

ノーマル→シングル→オート

のようにモードが順に変わります。

ただし,トリガレベルは,右側のつまみを回して設定します。

デジタルオシロでは,画面上にトリガレベルも表示できるようになっています。

トリガ条件を満たしてから,指定した一定時間後に掃引を開始することを遅延掃引といいます。

これも,ほとんどのオシロスコープが持っている機能で,1回の掃引には納まらない現象を見ることができます。

例えば,次のような場合に使います。

オシロスコープの入力端子はBNC端子になっており,これが2つ(2チャンネル)あるのが普通です。

このBNC端子には,プローブ(probe,探索針)を接続して使うのが手軽で,最も一般的な使い方です。

プローブの先端には,信号線に接触させるためのフック(または針)と基準電位(GND)となる点に接続するためのみのむしクリップが付いています。

信号入力部は,フックの部分を抜けば,針として使えます。

基準電位用のみのむしクリップも取り外して,針の先端部の外側にも付けられるようになっています。一般に,このリード線はできるだけ短くすべきです。

低周波の測定の場合はさほど気にする必要はありませんが,高周波の測定の場合は,プローブを補正してから使わねばなりません。

オシロスコープには,補正(較正:calibration)用の方形波の出力が付いているので,これにプローブを接続し,正しく方形波が表示されるようにプローブを補正します。

プローブのコネクタ部に調整用のネジがありますから,これを調整ドライバで回して補正します。

調整ドライバは,非金属製か,または金属部が非常に小さいドライバで,プローブに付属してくる場合が多いでしょう。

オシロ本体のアース(GROUND)端子は原則としてアース(正規のアースが無ければ,大きな金属など)につなぎます。これは,危険防止とノイズ対策になります。

しかし,長いアース線は逆効果になることがありますし,回路内で複数個所でアースをつなぐと,ノイズが増えることがあります。

パソコンなどはノイズを出しますが,近くでパソコンを使わざるを得ないときは,パソコンのシャーシをアースするとかなりよくなります。

ノイズが多くて困る場合は,アースに付いても調べてみてください。

(余談) アース線をつなぐことを「アースをとる」ともいいますが,「アースを取る」=「アースをはずす」と勘違いして,事故になった例があるそうです。そのため,「アースをとる」という言い方は止めましょうという方も居られます。

横軸(水平軸)は時間を表しますが,その目盛を適切に選ばなくてはいけません。例えば,60 Hz の交流の場合,1周期が 1/60 s なので,画面に2周期分を表示するには,水平軸は全体で 1/30 s 程度にしなければなりません。

横軸の時間は,

TIME/DIV または SEC/DIV

というつまみを回して設定します。

オシロスコープには横方向に10余りの目盛が付けられていますが, これは,1目盛当たりの時間を設定することになります。

デジタルオシロでは,設定された値は画面の下部に表示されます。(右図の場合,つまみの部分には設定できる最大値と最小値だけが書いてあります。)

また,POSITION のつまみにより,表示位置を左右に移動できます。

縦軸(鉛直軸)は,電圧を表しますが,チャンネルごとに,

VOLTS/DIV

というつまみにより,1目盛当たりの電圧を設定します。

また,POSITION のつまみにより,表示位置を上下に移動できます。

さて,縦軸の信号入力に関して,もう1つ入力の結合方式を知っておかねばなりません。これには,通常以下の3つの方式があります。

結合 意味 DC 入力電圧をそのまま使います。 AC 入力信号の交流成分のみを使います。 GND 入力信号を遮断し,0 V の信号とします。

通常の交流であれば,DC結合でもAC結合でも同じことになりますが,大きな直流成分の上に小さな変動が加わっているような場合,小さな変動を詳細に見るにはAC結合を使わなくてはなりません。

GND結合は,0 V の位置を調べるために使います。GNDにしておいて,POSITION で上下位置を調節し,0 V の位置を目盛線に合わせたりします。

横軸や縦軸の1目盛の値がわかっているので,画面から時間や電圧を目分量で読み取ることができますが,値の読み取りにはもっと便利なカーソル機能が用意されています。

カーソルは通常2つ使えるようになっており,CH1 と CH2 の POSITION つまみでこれらを動かすようになっているのが普通です。また,横軸(時間)用カーソルにするか,縦軸(電圧)用のカーソルにするかを切り替えて使います。

それぞれのカーソル位置の時間や電圧が画面表示される他に,2つのカーソルの値の差も表示されます。

例えば,時間軸カーソルで,2つのカーソルを丁度1周期の間隔に置くと,1周期の時間が直読できます。

さらに,周期の逆数である振動数も同時に表示され,大変便利です。

デジタルオシロスコープのデータはパソコンに取り込めるようになっています。その方法は,さまざまですから,説明書に従わなければなりません。

USBオシロスコープのように,最初からパソコンに接続して使用するオシロスコープもあります。こちらは,データの取り込みが非常に簡単です。(というか,もともと附属のソフトにより取り込まれている。)