その線膨張率は

レールの標準の長さは ![]() であり,高炭素鋼で作られている。

であり,高炭素鋼で作られている。

その線膨張率は ![]() だが,これを

だが,これを![]() としてレールの伸びを概算してみよう。

としてレールの伸びを概算してみよう。

気温差は![]() 程度だろうが,直射日光が当たると相当な高温になるので,レールの温度差を

程度だろうが,直射日光が当たると相当な高温になるので,レールの温度差を![]() としてみよう。

としてみよう。

温度が上がるとレールの長さは

![]()

となり,その伸びは,

![]()

となる。したがって,標準レール1本当り 1 cm 程度の伸び縮みがある。

新幹線の東京・新大阪間の距離は 515.4 km であるが,これを 500 km とすると,

伸びの割合が ![]() であるから,全体の伸びは,

であるから,全体の伸びは,

![]()

になる。

熱膨張を考慮してレールの継ぎ目には隙間を空けてあり,この上を車輪が通過するときにゴトンゴトンという音がする。

一方,新幹線などのレールは,長さが 200 m 以上のロングレールが使われており,接続部の隙間もほとんど無い。

レールを固定しておけば,熱膨張を妨げる力が働き,伸びが抑えられるからである。

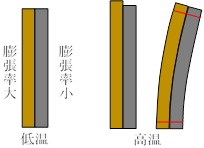

膨張率が異なる2種類の金属を貼り合わせたものをバイメタルという。

(bi = 2つ, metal = 金属)

温度が上がると,膨張率が大きい金属の側を外側にしてバイメタルは曲がることになる。

この性質を利用してスイッチや温度計を作ることができる。

温度スイッチは,下図のように温度に応じてスイッチをON/OFFするものである。

トースターや電気こたつなどに過熱防止の安全装置や,温度制御のため利用されている。

このような温度制御の仕組みは ON/OFF 制御と呼ばれ,簡便だが一定温度に保つには荒っぽい方法である。

蛍光灯のグローランプ(点灯管)や電飾用の点滅電球にもバイメタルが使われている。

バイメタルをゼンマイのように巻くと温度に応じて回転するものが作れる。この構造は天ぷら油の温度を測るなどの簡易温度計に使われている。

高層ビルでは日光が当たる面の温度が高くなり熱膨張が起こる。このためビルが少し傾くことになる。

特に,ビル建設中で鉄骨のみの状態の時にはこの傾きが大きくなる。